Zur PRESSEMITTEILUNG

23. Nahbell-Hauptpreis 2022

René Oberholzer

René Oberholzer (* 12. April 1963 in St. Gallen) ist ein Schweizer Schriftsteller. Er begann 1986 Lyrik und 1991 Prosa zu schreiben. Zum ersten Mal trat er 1989 in der Öffentlichkeit mit Lesungen auf. Oberholzer schloss 1987 die Pädagogische Hochschule des Kantons St. Gallen in St. Gallen mit dem Sekundarlehrerdiplom ab. Er lebt und arbeitet seit 1987 als Oberstufenlehrer, Autor und Performer in Wil/Schweiz. Seit 1986 schreibt er Lyrik, seit 1991 auch Prosa. 1992 war er Mitbegründer der literarischen Experimentiergruppe "Die Wortpumpe" (zusammen mit Aglaja Veteranyi und Gabriele C. Leist) und bereits 1991 Mitbegründer der Autorengruppe "Ohrenhöhe", außerdem ist Oberholzer Mitglied der "Autoren der Schweiz" (AdS) und des "Zürcher Schriftstellerverbands" (ZSV). 2001 erhielt er den Anerkennungspreis der Stadt Wil für sein literarisches Schaffen. Mit der Wortpumpe war er mit szenischen Leseprogrammen unterwegs. Von 1997 bis 1999 organisierte er unter dem Namen der Wortpumpe in Wil zwölf "Literaturfundbüros", in denen unterschiedliche Autoren zu Gast waren. Darüber hinaus ist René Oberholzer allein oder mit der Autorengruppe Ohrenhöhe mit szenischen Leseprogrammen unterwegs. 2009 drehte Oberholzer die ersten "literarischen Videoclips". René Oberholzer ist Mitglied mehrerer Autorenverbände. Seine Texte wurden vorwiegend in Anthologien, Literaturzeitschriften und Internet-Magazinen des deutschsprachigen Raums veröffentlicht (über 3000 Einzeltexte). Einzelne Texte sind auch außerhalb des deutschsprachigen Raums übersetzt und veröffentlicht worden. Ausführliche Bibliographie siehe Wikipedia-Liste

Einzelpublikationen:

"Wenn sein Herz nicht mehr geht, dann repariert man es und gibt es den Kühen weiter" (39 schwarze Geschichten) (2000), Verlag Im Waldgut in Frauenfeld.

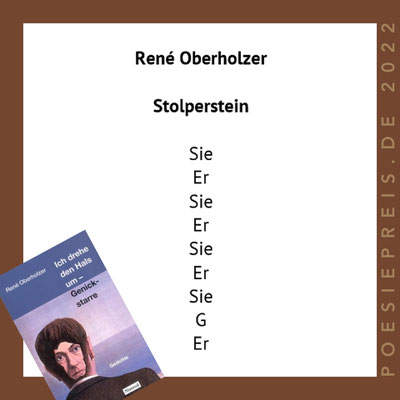

"Ich drehe den Hals um – Genickstarre" (92 Gedichte) (2002), Nimrod-Literaturverlag in Zürich.

"Die Liebe wurde an einem Dienstag erfunden" (120 Geschichten) (2006), Nimrod-Literaturverlag in Zürich.

"Kein Grund zur Beunruhigung" (236 Gedichte) (2015), Driesch Verlag in Drösing.

"Sehnsucht. Mit Weitblick" (80 Gedichte) (2020), Klaus Isele Editor in Eggingen

"Das letzte Stück vom Himmel" (80 Gedichte) (2021), Klaus Isele Editor in Eggingen

Siehe außerdem: Gedichte von Oberholzer im FORUM des Offlyrikfestivals: POESIESALON.de

Nahbellpreis-Beispielgedicht "Letzte Fragen" von 2019 in der Lyrikzeitung am 22.6.2022

DAS GROßE NAHBELL-INTERVIEW 2022

KEINE SCHLUSSHARMONIE: TURNING POINTS ALS SÜß-SAURER DENKAUSLÖSER

01. Nahbellfrage

Hallo René und herzlichen Glückwunsch zum 23. Nahbellpreis für Dein "lyrisches Gesamtwerk in lebenslänglicher Unbestechlichkeit", wie es der Urkundentext sinngemäß sagt. Du bist nun der

zweite Preisträger nach Tanja 'Lulu' Play Nerd aus der Schweiz (sie allerdings im Hawaiianischen Exil) und warst anscheinend ebenso wie sie in der Slamszene aktiv. Davon zeugt das Tour-Plakat von

1999 mit einem Szenestar wie Bas Böttcher, den ich ja selber auch live erlebte, nicht nur als ich vor 20 Jahren Mitglied von Wolf Hogekamps "spokenwordberlin"-Portal war, sondern auch schon Mitte

der 90er, als wir bereits vor dem Slamboom im Rahmen der Socialbeat-Bewegung performten. Warum standen wir, Du und ich, in all den Jahren, Jahrzehnten, noch nie irgendwo zusammen auf der Bühne,

wie kann das passieren, obwohl es doch viele Gemeinsamkeiten und Schnittmengen zwischen unseren Aktivitäten gibt und gab? Wie gut sind die Deutsche und die Schweizer Lyrikszene im subversiven

Off-Bereich überhaupt miteinander vernetzt? Gibt es noch mehr derart geniale, witzige Lyrikperformer wie Dich bei Euch oder bist Du eher eine Ausnahme-Erscheinung?

01. Nahbellantwort

Hallo Tom, recht herzlichen Dank für den 23. Nahbellpreis, über den ich mich sehr freue. Es stimmt, dass ich zu Beginn der Poetry Slams in der Schweiz kurz in diesem Format auf der Bühne

stand. Allerdings merkte ich sehr rasch, dass es nicht mein Ding war, wettkampfmässig auf die Bühne zu gehen, mich mit anderen zu messen, bewertet zu werden, nach Applaus zu heimschen und die

Literatur zum Klamauk werden zu lassen. In den Anfangsjahren waren die Texte in den Poetry Slams auch noch, was das Literarische und die Inhalte betraf, eher etwas limitiert gestrickt,

hatten eher ein mässiges Image, das hat sich dann im Laufe der Zeit aber stark geändert. Heute treten auf den Bühnen teilweise sehr professionelle Performer auf, die ihre guten Texte rhetorisch

brillant und mit viel Schliff und Biss und auch inhaltlich berührend und völlig auswendig vortragen, wo mir dann der Respekt im Halse stecken blieb. Ich wollte aber längerfristig nicht während

ein paar Minuten um die Gunst des Publikums hächeln und von der Bühne gehen, sondern meine Texte in einen thematischen Rahmen stellen in Form von szenischen Lesungen, die ich in den 90er-Jahren

mit Aglaja Veteranyi in der Wortpumpe machte, später mit der Autorengruppe Ohrenhöhe oder mit mir selbst, wenn ich alleine irgendwo auftrat.

Thematisch handelte ich in den 90er-Jahren in der Wortpumpe szenisch die Themen «Liebe», «Essen», «Kindheit» und «Kunst» ab, später dann mit der Autorengruppe Ohrenhöhe die

Themen «Putzen», «Garten», «Liebesbriefe», «Shopping», «Auto», «Wandern», «Wohnen», «Sport», «Hund», «Urlaub» und «Schlafen», eigentlich ganz alltägliche Dinge, die alle etwas angingen und die

textlich und als Inszenierung zur Kunst erhoben wurden. Das waren abendfüllende Programme mit vielen Texten, in denen ich mich mit meinen Texten und schrägen Performances in die jeweilige Gruppe

einbrachte. Dabei traten wir nicht einfach nur ans Mikrofon und hauten die Texte raus, sondern wir verwandelten die Bühne in einen thematischen Raum, den wir mit selbst gemachten Requisiten,

eingespielten oder selbst gesungenen Songs, Plakaten, Kostümen, Publikumsbefragungen, Tanzeinlagen, Esswaren, Werbeslapsticks u.v.m. bespielten. Das Ziel all dieser szenischen Lesungen war es,

nebst den rhetorisch gut gesprochenen Texten für die Zuhörer/-innen auch einen visuellen Raum zu schaffen, der in der kurzlebigen Texterinnerung beim Publikum noch länger haften bleiben sollte.

Dabei waren diese Lesungen im Grundsatz nicht nur humoristisch, sondern auch sehr ernst angelegt, vielfach auf Messers Schneide, wo man nicht immer wusste, ob man jetzt lachen sollte oder

nicht. Insofern war das, was ich seit den 90er-Jahren verfolgte, nicht subversiv, aber doch sehr alternativ, weil es lange Zeit nicht viel Vergleichbares zum öden Literaturbetrieb mit Buch und

Glas Wasser gab.

Mittlerweile haben sich die Slams mit Erfolg etabliert, ab und zu besuche ich einen Slam als Gast, ich finde das dann auch häufig sehr spannend, das war es dann aber auch schon, weil die

Nachhaltigkeit der Inhalte in meiner Erinnerung oft schnell verpufft. Thematische Abende würden mich mehr interessieren, wenn beispielsweise verschiedene Autor/-innen Texte zu einem bestimmten

Thema schreiben und vortragen würden, was eigentlich äusserst selten passiert in meiner Wahrnehmung. Vorausgesetzt wäre natürlich, dass die Autor/-innen auch rhetorisch etwas anzubieten hätten.

Man kann Form und Inhalt eben nicht trennen. Insofern bin ich schon früh von der Slam-Szene als Aktiver abgebogen, was erklärt, dass wir uns nie live begegnet sind.

Wie gut die Off-Szene der Schweiz mit der Deutschen vernetzt ist, ist noch schwierig zu sagen. Im Poetry Slam nehme ich die Vernetzung sehr stark wahr, allerdings ist die Szene mittlerweile so

kommerzialisiert, dass einerseits oft die gleichen Personen an den Slams teilnehmen und sich die Auftrittsbälle quer durch den deutschsprachigen Raum zuspielen und man andererseits nicht mehr von

einer Off-Szene reden kann. Poetry Slam ist in der Schweiz weitgehend Mainstream geworden, deren Protagonisten mittlerweile ihren Platz im Fernsehen gefunden haben. Die Frage aber,

inwieweit Off-Szenen in der Schweiz und in Deutschland miteinander verbunden sind, ist aber auch so zu beantworten, dass die Off-Szenen oft nicht wahrgenommen werden ausser in der eigenen Region.

Werden sie überregional wahrgenommen, sind sie oft schon keine Off-Szenen mehr. Aber das ist letztlich auch eine Frage der Definition, was eine Off-Szene ist.

Ich bin insofern eine Ausnahmeerscheinung, dass meine Texte manchmal etwas abwegig oder abgründig in sehr lakonischer Form, aber trotzdem verständlich und nicht traditionell sind und sich

in gewisser Weise einen Oberholzer-Orginal-Ton erarbeitet haben. Was das thematische Arbeiten mit eigenen Texten betrifft, bin ich schon eher eine Ausnahmeerscheinung, nicht aber was das

Performen betrifft. Da gibt es viele gute Slammer, die es noch viel besser draufhaben als ich, was immer das jetzt auch heissen mag. Erstaunlicherweise gibt es aber für meine Wahrnehmung

viel mehr Prosaperformer/-innen als Lyrikperformer/-innen in der Slam-Szene, obwohl die Grenzen zwischen den beiden Literaturgattungen in den letzten Jahren da ja fliessend geworden sind.

02. Nahbellfrage

Da liegt mir natürlich die Frage auf der Zunge, ob Du auch selber schon Prosa geschrieben hast oder gar einen ganzen Roman? Und bei Deiner Beschreibung der szenischen Arbeit denke ich

automatisch an die Kartonkostüme der Dadas im Zürcher Cabaret Voltaire, die sich ja auch jedem ins Hirn brennen. Klamauk oder Komödiantisches haben Deine schwarzhumorigen Texte kombiniert mit

Deiner süffisant trockenen Art der Rezitation ja auch an sich, das hat doch bestimmt auch so manchen im Slampublikum irritiert. Auch Klamauk kann ja "schwierig" sein wie politisches Kabarett: da

muss man manchmal erst nachdenken, bevor man mitlachen kann! Fühlst Du Dich einer literarischen Tradition verbunden oder verpflichtet? Was macht Dada oder der Expressionismus mit Dir? Oder die

Beatliteratur?

02. Nahbellantwort

Zu schreiben begonnen habe ich Ende der 80er-Jahre mit Gedichten, doch schon bald begann ich zu Beginn der 90erJahre auch Prosa zu schreiben. Dieser Prozess wurde noch beschleunigt, dass ich nach

dem Ausscheiden bei den Wiler Poeten, denen ich kurz vorgestanden war, eine Schreibwerkstatt gründete, die mit allen möglichen Textformen zu spielen und zu experimentieren begann. In

dieser Schreibwerkstatt befand sich auch meine damalige Lebenspartnerin Aglaja Veteranyi, die als Autorin vorwiegend Kurzprosa schrieb und mit der ich als «Die Wortpumpe» auf die Bühne

ging. So schrieb ich zunehmend Prosa, aber über all die Jahre blieb meine Liebe stets bei der Poesie, der Lyrik, bei der die Worte überschaubar sind, bei der aber auch jedes Wort sitzen

muss und keines zu viel oder zu wenig sein darf. Es gab einmal kurz eine Zeit, da schrieb ich vor allem nur Prosa, das hat sich aber später wieder korrigiert und mittlerweile schreibe

ich zu einem Grossteil wieder Gedichte, weil mich dieses Schleifen an Worten schon sehr fasziniert, ebenso wie das Finden der richtigen Form dazu. Dabei bewege ich mich nicht in starren Bahnen,

Reime sind zu 99% out, die Zeilenlänge kann variieren, ebenso wie die Zeilenanzahl, die sich zu Strophen formieren. Die kurze Form interessiert mich immer wieder, wobei ich immer auch

einen turning point am Schluss eines Textes anstrebe, mit dem man nicht unbedingt gerechnet hätte.

Ich schreibe Gedichte und Kurzprosa aus verschiedenen Gründen: Zum einen lese ich vor allem auch gerne kurze Texte, sprich Gedichte oder Kurzprosa oder Kurzgeschichten, zum anderen kann man nach

dem Scheitern eines Textes schnell auch wieder zu einem neuen Text übergehen, bei dem ich dann nicht scheitere. Würde ich 3 Jahre an einem Roman herum schreiben und dann feststellen, dass der

Stoff und der Plot und die Figuren nur lauwarm wären, dann wäre dieses Scheitern viel fataler, weil ich mir dann die Frage stellen würde, warum ich das Ding nicht schon früher abgeblasen hätte.

Ich habe bislang 2 Kurzgeschichten-Bände publiziert, viele Texte sind auch schon in Anthologien oder auf Internet-Plattforen erschienen, doch sehr viele Texte sind noch unveröffentlicht und

warten darauf, den letzten Schliff zu bekommen. Da der letzte Schliff bei Gedichten für mich wie schon erwähnt einfacher und schneller zu händeln ist, erstaunt es auch nicht, dass es 4

Gedichtbände von mir gibt, aber nur 2 Prosabände, obwohl noch sehr viele Texte darauf warten, sich zwischen 2 Buchdeckeln wiederzufinden.

Einen Roman habe ich bislang noch nicht geschrieben, weil ich auch sonst die Kürze in der Würze suche, etwas auf den Punkt bringen will, und da ist mir der Roman die falsche Form dazu. Zudem sind

gute Geschichten schnell erzählt, alles andere ist artistisches Beigemüse. Mich interessieren gute, abwegige und abgründige Stories, da frage ich mich dann, warum ich eine Geschichte auf 300

Seiten aufblasen soll, wenn ich sie auf viel weniger Seiten oder gar einer Seite genauso gut erzählen kann. Zudem soll einem ja das Leben kurz vor dem Tod wie ein schneller Film über die innere

Leinwand flimmern, warum soll ich dann eine Geschichte so lang machen. Aber ich bewundere Autorinnen, die das können, eine Geschichte in die Länge zu ziehen, ohne sie langweilig zu machen oder

mit zu vielen Längen zu überfrachten. Sollte ich doch noch irgendwann auf die Idee kommen, einen Roman zu schreiben, dann müsste es so eine ungeheure Geschichte sein, die mich innerlich fast

auffressen oder so antreiben würde, dass ich diesen Roman innerhalb von wenigen Tagen geschrieben haben würde. Das ist bislang aber noch nicht passiert. Und wenn es denn ein Roman werden sollte,

dürfte er nicht sehr autobiografisch sein, weil solche Romane sich oft wie innere Notwehr anfühlen, was zwar legitim, aber ein Stück weit auch einfach ist, ohne dass ich damit eine allfällige

literarische Qualität in Zweifel ziehen möchte. Ich würde einen Roman vorziehen, der zwar weitgehend erfunden wäre, aber sich so anfühlen würde, als ob ich die Geschichte durchlebt hätte. Ich

fände es zudem schwierig, einen Roman zu schreiben, weil ich einen konstanten Flow über längere Zeit vermutlich nicht aufbringen könnte. Morgen beschäftigt mich allenfalls in einer anderen

Stimmung etwas anderes, als es heute der Fall war.

Dass Du bei der Beschreibung meiner szenischen Arbeit auch ein Stück weit an die Dadas der Züricher Cabaret Voltaire-Szene dachtest, freut mich natürlich. Zwar ging ich eher selten sprachlich an

die Dada-Spielgrenze, in der ich die Sprache zerstückelte und zertrümmerte und sie wieder neu zusammenmontierte, doch bei den szenischen Lesungen hatten wir immer wieder auch Dada-Elemente in der

Performance drin. Ich erinnere mich an die szenische Lesung zum Thema «Wohnen», in der ich eine Zeitlang mit einer Schachtel auf dem Kopf herumging, aus der Schachtel oder in der Schachtel las,

weil sie meine Wohnung oder mein Haus darstellte. Oder ich erinnere mich an eine Szene, die mittlerweile ungewohnte Aktualität erlangt hat, in der zwei andere Autorinnen ein Plakat vor sich

hinhielten, auf dem «Krimi» stand, und ich mit einem Messer das letzte i von hinten abschnitt, sodass nur noch das Wort «Krim» übrigblieb. Oder ich erinnere mich an Publikumsbeschimpfungen in

Zusammenhang mit der Hunde-Lesung oder an Wortspiele auf Plakaten, auf denen das Wort «Hund» auf einmal in «Schundroman» oder in «Michelle Hundziker» oder in «ichunddu» auftauchte oder ich

erinnere mich an einen Wanderrap, der nur aus ein paar Worten besteht, die sich im Kreis drehen, oder an gesungene Popsongs, die nur kurz verfremdet werden und schräg und sehr absurd abrupt

enden, oder ich erinnere mich an ein Bühnenbild, auf dem auf einem aufgehängten Plakat in bester René Magritte-Manier «Das ist kein Sonnenschirm" geschrieben steht. Da drückt dann die Spielfreude

durch, auf der Bühne nebst den Texten auch intelligenten Schabernack auf einer Metaebene betreiben zu können. Eine Inspirationsquelle für mich war und ist natürlich auch der Russe Daniil Charms, sowohl textlich mit seiner rigiden Stringenz als auch künstlerisch, als er mit der Gruppe Oberiu, die mit ihrem Ulk eine Parodie auf alle -ismen

zum Besten gab und im russischen Untergrund eine Symbiose zwischen Literatur, Bildender Kunst, Theater und Film anstrebte. Das finde ich faszinierend, da ich auch die Querverbindungen zwischen

der Literatur und anderen Kunstgattungen immer wieder suche wie z.B. als ich mit einer Tänzerin mit meinen Texten ein literarisches Performanceprogramm auf die Bühne brachte.

Was meine Aufführungen allein oder in einer Gruppe betreffen, variieren sie je nach Veranstaltung und gesetztem Rahmen. Andauernder Klamauk des Klamauks willen ist dabei genauso schal und so

witzlos, wie cool sein zu wollen mit braven Texten. Alles braucht seinen Platz, die richtige Dosierung ohne unnötige Wiederholungen mit viel gedanklicher Vorarbeit im Austausch und Feedback mit

anderen. Wer über seine eigenen Witze lacht, muss sich nicht wundern, wenn andere das nicht tun, oder wer auf cool macht und nicht authentisch cool ist, muss sich nicht wundern, wenn andere ihn

nur mittelmässig cool finden. Jeder Text hat im besten Fall eine Seele und da muss man den richtigen Ton finden oder bewusst einsetzen, damit der Text seine Wirkung nicht schmälert,

sondern noch ausbaut, aber das ist ein weites Feld. Man muss sich diesem Feld einfach bewusst sein. Und eines wollen ja alle, die auf die Bühne gehen: Sie wollen mit

ihren Texten berühren, entweder das Herz, die Seele, das Lachzentrum, den Ekel oder die Freude, die Zuneigung oder die Abneigung, doch nur eines dürfen sie nicht: kalt lassen. Bei

Slam-Lesungen ist es oft natürlich so, dass der Klamauk, sprich die eher rasante oder fulminante Performance einen weiterbringt in die nächste Runde. Das kann so sein, doch ich würde auch einen

stillen Text mit einer stillen Performance, zwar rhetorisch gut vorgetragen, einem Klamauk-Text vorziehen, wenn er mich inhaltlich mehr berühren würde. Und da schlägt dann mein

expressionistisches Herz, das sich literaturgeschichtlich eher am Inhalt als an der Form orientiert. Ich will wissen, was mir der Text sagt oder ob er mir überhaupt etwas zu sagen hat.

Performances sind zwar schön, wenn sie exaltiert sind, aber ohne gute und wichtige Inhalte sind sie nur L’art pour l’art, das ist für mich zu wenig. Ich finde die Verbindung zwischen

Expressionismus, was den Inhalt betrifft, und Dada, was die Performance betrifft, eine interessante Mischung. Ein Dada-Inhalt wird immer ein Dada-Inhalt bleiben und eine expressionistische

Performance wird den Inhalt des Textes nur sehr bedingt gehaltvoller machen, was man vom Gegenteil weniger behaupten kann.

In Bezug auf meine literarischen Vorbilder kann ich sagen, dass folgende Autoren u.a. mein Schreiben geprägt haben: Bertolt Brecht mit seinem oft nüchternen

und realistischen Stil und seinen Verfremdungen, Erich Fried mit seiner einfachen Klarheit, Reiner Kunze mit seinem sehr

lakonischen und inhaltlich politischen Stil, Günter Eich mit seiner Kahlschlagliteratur und seiner ideellen Leere und Ernst

Jandl mit seinen humoristischen, spielerischen und vordergründig unsinnigen Dada-Texten, die aber eine grössere Tiefe beinhalten, als sie auf den ersten Blick vermuten lassen. Mir gefällt

der Expressionismus, weil er genau hinschaute und den Blick auch auf gesellschaftliche Themen und Missstände richtete und sprachliche Verfremdungen durch die Montagetechnik produzierte, ebenso

wie der Dadaismus, der der Schwere der Realität eine Leichtigkeit und Poesie entgegensetzte, ebenso die Neue Sachlichkeit, die ohne Schnörkel nur beschreiben wollte, was sie nüchtern wahrnehmen

konnte. Eine Zeitlang stand ich auch der Tradition des literarischen Surrealismus nahe, der mit seinem automatischen Schreiben eine Verbindung zwischen dem Bewussten und dem Unterbewussten

herzustellen versucht. Was mir an Teilen der Beatliteratur gefällt, ist seine mäandrierende Art, inhaltlich und sprachlich vom Hundertsten ins Tausendste sich zu bewegen, mit einer Unruhe und

Fibration und Virtuosität, die mich fasziniert. Inhaltlich finde ich interessant, dass deren Vertreter die Ränder der Gesellschaft beleuchteten, teilweise selbst ein Teil davon waren und

schonungslos gewisse Tabuthemen aufs Tapet brachten, die dann später teilweise zu einer grösseren Offenheit in der Gesellschaft führten, zumindest in der westlichen Welt.

03. Nahbellfrage

Damit triggerst Du jetzt bei mir eine große Neugier an, nämlich uns Dein allererstes Gedicht kombiniert mit Deinem allerneuesten zur Verfügung zu stellen! Wäre das möglich? Macht der Vergleich Sinn? Gibt es Unterschiede? Eine stilistische oder/und inhaltliche Entwicklung? Zunehmende oder dezentere finalistische "turning point" Methodik? Oder existiert Dein erstes lyrisches Werk nicht mehr? In dem Fall dann bitte das älteste, das noch zu finden ist! Und damit einhergehend die Frage: erinnerst Du Dich an Deinen allerersten Auftritt? War er privat oder öffentlich? War es ein Gedicht? Und hatte bereits Performance-Charakter? Wie begann alles und wurde zum feingeschliffenen reifen Oberholzer-Syndrom?

03. Nahbellantwort

Das erste Gedicht, das ich auf den 23. Juli 1986 datiert habe und unveröffentlicht ist und unveröffentlicht bleiben wird, heisst «Katastrophe»: Triefende Augen / Grabend im Leeren / Verwelkte Träume / Schwebend im Nichts / Verdammendes Wasser /

Zündhölzerne Bäume / Entwurzelung //. Wenn ich mich recht erinnere, war es ein Gedicht über eine Überschwemmung, eine Naturkatastrophe. Was formal auffällt, sind die vielen

Partizipien vor den Nomen, die sich zeilenmässig aneinanderreihen. Ab und zu einmal ein Partizip 1 oder 2 zu gebrauchen, ist sicherlich nicht falsch, aber nicht in diesem Ausmass. Grosse Wörter

wie «das Nichts» würde ich heute nicht mehr gebrauchen, weil sie nichts aussagen, ebenso das grosse Wort «Entwurzelung», das schon eine Interpretation in sich beinhaltet. Auch der Titel

«Katastrophe» ist schon sehr gross am Anfang und bringt so viel Energie daher, dass man schauen muss, ob das folgende Gedicht die Energie im Titel halten kann. Zudem löst der Text die

Erwartungshaltung der Katastrophe in der Form ein, dass man es im weiteren Verlauf mit einer Naturkatastrophe zu tun bekommt. Spannender wäre es natürlich, wenn der Titel irreführen würde und

eine menschliche Katastrophe aufzeigen würde oder wenn der nachfolgende Text so harmlos wäre, dass ein Spannungsmoment zwischen dem hochenergetischen Titel und dem flauen Rest des Textes

hergestellt würde.

Eines der bislang letzten Gedichte aus diesem Jahr, das vom 23. März 2022 datiert und den Krieg thematisiert, trägt den Titel «Tröstende

Worte»: Mutter / Ich wollte kein Soldat mehr sein / Ich wollte nicht sterben // Mutter / Er hat uns alle belogen / Er hat uns zu Krüppeln gemacht

// Mutter / Ich habe mir ins Bein geschossen / Ich wollte raus aus der Hölle // Mutter / Ich liege im Krankenhaus / Ich werde ein Bein verlieren // Mutter / Du musst nicht traurig sein / Ich lebe

noch //. Im Vergleich zu meinem ersten Gedicht, das ich 1986 in einem Notizbuch festgehalten habe, werden im 2. Gedicht keine nominalen Assoziationsreihungen aufgetürmt, sondern der

Text hat einen prosaischen Charakter. Es findet auch eine Reihung statt, aber die Reihung findet nicht nach jeder Zeile statt, sondern nach jeder Strophe, so entsteht eine Art Wiederholung, die

wie eine Spirale immer wieder von vorne beginnt und den Text doch auf eine andere emotionale Ebene treibt. Alles scheint inhaltlich klar zu sein, die Worte, der Inhalt, keine hermetischen

Verklausulierungen, keine Reime, und dennoch schafft es der Text meiner Meinung nach gut, die Emotionen des Lesers/der Leserin freizusetzen. Das liegt sicher an der Personalisierung durch das

lyrische Ich und dem Gegensatz zu seiner Mutter. Mutter-Kind-Wörter sind per se schon emotional aufgeladen, weil jeder zu ihnen einen Bezug hat, und werden in meinem Gedicht noch emotionaler

aufgeladen, obwohl die Sprache sehr schlicht ist. Was aber den Reiz des 2. Gedichts ausmacht, ist die Umkehrung der Antwort auf die Frage, wer in diesem Anti-Kriegsgedicht eigentlich Trost

braucht. Man würde erwarten, dass der zurückkehrende Soldat nach all dem Leiden den Trost seiner Mutter braucht, doch genau das Gegenteil trifft ein, der Sohn tröstet seine Mutter, die hinter der

Front um das Leben ihres Sohnes gebangt und noch mehr als ihr Sohn gelitten hat. Obwohl sich der Sohn als stark erweist, bleibt aber doch auch ein Stück weit die Frage offen, ob der Sohn nicht

doch auch Trost nötig hätte. Und die vordergründig lapidare Bemerkung «Ich lebe noch» kann man auch zweideutig interpretieren. Vielleicht hat der Sohn nicht mehr lange zu leben, weniger

lange als seine Mutter, somit ist das an und für sich positive Wort «leben» nur begrenzt positiv. Das 2. Gedicht ist personalisiert, das Bild ist in Handlung zurückversetzt, mäandriert immer

wieder zur Mutter zurück und macht deshalb meiner Meinung nach mehr betroffen als das 1. Gedicht.

Wenn man eine Entwicklung zwischen den beiden Gedichten feststellen müsste, dann würde ich sagen, dass ich früher eher die Tendenz hatte, die Gedichte zu komprimieren, zu verdichten im

Sinne von zusammenpressen. Heute habe ich gemerkt, dass auch längere Gedichte, die weniger assoziativ und komprimiert sind, sondern mehr erzählend oder mäandrierend funktionieren, auch ihren Reiz

haben. Dabei sind meine längsten Gedichte immer noch weit entfernt von einem Langgedicht eines Jack Kerouac, eines Allen Ginsberg oder eines Laurence Ferlinghetti, um nur ein paar

bekannte Vertreter der Beat Generation zu erwähnen. In der Rezeption beim Publikum habe ich auch gemerkt, dass viele Leser/-innen vor allem in Deutschland dem Gedicht mehr Gewicht geben, wenn es

tendenziell etwas länger und nicht zu kurz ist. Nun soll der Empfänger/die Empfängerin des Gedichts zwar nicht das Mass der Dinge sein, sondern das eigene Suchen nach Form und Inhalt und die

eigene Eingebung und Kreativität, doch ich gebe heute einem Gedicht sicherlich etwas mehr Platz, obwohl verschiedene Formen der Länge und Kürze immer noch ihren Platz und ihre Berechtigung haben.

Der Turning point, der in meinen Gedichten oft in der letzten Zeile einsetzt und somit das Gedicht auch gut abschliessen soll, ist heutzutage vielleicht in gewissen Texten etwas subtiler gesetzt,

weniger als Knaller aufgebaut, sondern kommt nach einem einlullenden Beginn unerwartet um die Ecke. Dabei geht es heutzutage weniger um einen Knalleffekt, sondern um einen

Überraschungseffekt, der im besten Fall noch mit einem Denkauslöser gekoppelt ist. Zudem kann das Leise und Unbedeutende manchmal überraschender sein als das, was von vorneherein schon

laut daherkommt. Und dieses manchmal kleine Unbedeutende mit Energie aufzuladen, macht mir Spass, und das gelingt dann oft, wenn man zwischenmenschliche Konflikte aufbaut, die sich am Schluss in

eine unerwartete Richtung entladen. Der Turning Point macht den Inhalt, wenn er denn einmal süss gewesen wäre, oft süss-sauer. Mit süss-sauren Gedichten bleibt beim Leser oder der Zuhörerin immer

ein Rest, den man im besten Fall nicht vergisst oder der zum Denken anregt. Nur bei wirklichen Liebesgedichten, die am schwierigsten zu schreiben sind, muss kein süss-saurer Effekt eintreten, ein

schönes Gefühl darf schön bleiben, dementsprechend ist es manchmal schwierig, wenn es um die Liebe geht, einen guten Turning Point zu finden.

Wie ich anhand meiner beiden Gedichte ausgeführt habe, ist es mit dem Schreiben wie mit dem Leben: Man entwickelt sich, aber man kommt auch immer wieder zu den Anfängen oder zu den früheren,

stilistischen Highlights zurück, mit denen man zu spielen gelernt hat, weil das Leben auch einerseits vorwärts, aber immer wieder auch rückwärts geht.

Meinen ersten Auftritt hatte ich bei einer Jahreslesung mit den Wiler Poeten in der Wiler Stadtbibliothek. Ich erinnere mich nicht mehr, was ich genau gelesen habe, es waren einige

Texte, ich hatte meinen Leseblock, dann kamen andere dran, bis der Abend durch war. Ich erinnere mich aber noch gut vor der ersten Lesung, dass ich mich gefragt habe, ob ich den einen oder

anderen Text dem Publikum zumuten könne und was das Publikum dann von mir denken würde. Dieses Gefühl hat sich dann zunehmend gelegt, da ich einerseits immer selbstbewusster wurde und beim

Schreiben ja nicht mehr ans Publikum denke und beim Vorstellen dem Publikum auch nicht gefallen muss. Der Text muss mir gefallen, er sollte in sich stimmig und authentisch sein, und wenn

er dem Publikum noch gefällt, aus welchen Gründen auch immer, umso besser.

Bei meinem ersten Auftritt, der öffentlich war, las ich ganz normal ab Blatt. Erst ein Jahr später entwickelte ich mit den Wiler Poeten, die ich dann während 2 Jahren leitete, minimale

Performance-Elemente inklusive eines Bühnenbildes. Das war aber noch nichts im Vergleich, was ich später mit Aglaja Veteranyi in der Wortpumpe und der Autorengruppe Ohrenhöhe

als Performances machen sollte.

Warum ich nach den Wiler Poeten eine Schreibwerkstatt namens Ohrenhöhe gründete, die sich später Autorengruppe Ohrenhöhe nennen sollte und bis heute Bestand hat, lag

darin, dass ich nicht nur zu Hause geschriebene Texte im Gespräch austauschen, sondern sie mit anderen auch gerade live schreiben wollte. Schon bald kam dann die Frage auf, wie wir die Texte auf

die Bühne bringen wollten, denn ein Tisch und ein Glas Wasser war bald keine Option mehr, Ideen zur Umsetzung von originellen Performances mussten her, da gehörte ein schlichtes Bühnenbild ebenso

dazu wie die Durchmischung von unterschiedlichen Texten, die alle unter einem Oberthema standen, sowie humoristische Einlagen u.v.m. Nahmen früher die Arbeit an den Texten am meisten Zeit ein,

nahmen später die Arbeiten an den Performances immer mehr Zeit ein, sodass irgendwann dann wieder der Punkt kam, an dem wir sagten: Jetzt schreiben wir einfach wieder einmal drauf los. Was für

das Publikum an den Lesungen manchmal einfach und leichtfüssig aussah, war für uns in der Vorbereitung mit viel Denkarbeit und Proben verbunden.

Wenn Du vom Oberholzer-Syndrom sprichst, meinst Du vermutlich: Was sind nun die Erkennungsmerkmale meines Schreibens von Gedichten? Ich würde da sicherlich die Kürze meiner Texte erwähnen, die

über die Jahre auch eine Spur länger geworden sind, meine Vielfalt in den Formen, die sich aber keiner Reime bedienen, meine relativ grosse Bandbreite an Themen, die von der Liebe über

die Gesellschaftskritik bis zum Tod reichen, meine oft nüchterne Sprache, meine Sprachspielereien, meine Inhalte, die oft wie kleine Geschichten daherkommen, meine Turning Points oder auch

Pointen, die den Text oft süss-sauer erscheinen lassen oder in die eine oder andere Richtung drehen, und mein gnadenloser Blick, um auch unangenehme, zwischenmenschliche Themen zu

verschriftlichen, die sich oft dem bürgerlichen Bedürfnis nach Schlussharmonie entziehen. Das schönste Kompliment ist natürlich, wenn jemand sagt, Deine Texte würde ich aus Hunderten

heraus erkennen, haben den typischen Oberholzer-Groove oder wie Du sagen würdest, das Oberholzer-Syndrom, doch darauf darf man sich nichts einbilden, denn ich versuche auch immer wieder, mir

fremd zu werden, indem ich neue stilistische Formen ausprobiere, und die eigene Sprache bleibt eben auch die eigene Sprache. Aber sich ab und zu selbst daran hindern, typisch zu werden, ist schon

auch sehr befreiend. Und man sollte sich auch nicht zu sehr auf dem ausruhen oder korrumpieren lassen, was vor Publikum in der einen oder anderen Art einmal gut angekommen ist. Denn dann würde

man seinen Ursprung nicht mehr suchen und auch nicht mehr finden.

04. Nahbellfrage

Wo, wann und wie passiert denn Deine Poesie? Sitzt Du stramm ab morgens 8 am Schreibtisch (wie Thomas Mann) und wälzt die Worte schwer grübelnd? Oder passiert ein Gedicht nebenbei? Und ein

Liebesgedicht? Hast Du denn welche geschrieben? Echte? Also ich selber nenne ja echte, erfüllte Liebesgedichte nur jene, die nicht von der Sehnsucht und dem Schmerz der Vergänglichkeit oder

Unerreichbarkeit handeln, sondern eben tatsächlich erlebte, gelebte Liebeserfahrung dokumentieren. Hast Du dafür eine geheime Muse im Hintergrund? Kannst Du mit einem erfüllten Liebesgedicht

aufwarten? Lassen sich solche auf Slams vortragen? Ich erinnere mich selbst noch an Bastard-Slams in Berlin, wo eine junge Nachwuchsdichterin zarte, tiefsinnige Gedichte vortrug, die für das

angetrunkene Partypublikum schlichtweg zu ernst und zu schwierig waren. Ich selbst habe aber ein einziges Mal mit einem meiner echten Liebesgedichte den 3.Platz belegt und empfand das schon als

eine Sensation. Allerdings muss ich da fairerweise zugeben, daß es viel anzüglicher war, viel direktere sexuelle Anspielungen beinhaltete, als es normalerweise für meine Liebeslyrik üblich ist,

die mehr ins Spirituelle einer Begegnung hineinreicht. Das Partyvolk auf den frühen Poetryslams liebte ja (neben brutaler Politlyrik!) das Dreckige, Schlierige und Perverse, jedenfalls damals,

bevor der gerappte Schüttelreim überhand nahm. Du meintest mal, daß die Erwartungen an Slamer heute wieder anspruchsvoller sein, oder? Dann kannst Du mit einem Liebesgedicht vielleicht punkten?

Erzähl mir eins, bitte, und etwas zu seiner Entstehungsgeschichte!

04. Nahbellantwort

Ich beginne mit den einfachen Fragen. Der Ort meines Schreibens ist sehr oft auf einem grossen Tisch bei mir zu Hause, der in einer Wohnnische steht, die auf der einen Seite von unzähligen

Gedichtbänden und auf der anderen Seite von Büchern zur Geschichte, zur Kunst und zum Reisen flankiert wird. Wenn ich also mit dem Schreiben beginne, sehe ich einige Buchrücken von Gedichtbänden

vor mir. Diese Bücher inspirieren und motivieren mich, bringen mich aber noch nicht in einen Schreibflow, sie bilden nur das Setting. In den Schreibflow bringt mich oft gute Hintergrundmusik,

z.B. die ruhige Musik von Neil Young oder im Moment ein Song von Bruno Mars, sein «Love’s Train», das ich in

stundenlangen Loops immer wieder höre. Da ich auch unter der Woche noch einem «normalen» Broterwerb nachgehe, schreibe ich nicht von morgens bis abends wie jemand, der ins Büro geht, sondern

meistens abends zwischen 22 Uhr und Mitternacht, weil ich dann am wachsten und aufnahmefähigsten bin und sehr speditiv arbeiten kann, oder am Wochenende oder an Freitagen auch während des Tages.

Ich könnte aber auch nicht als 100%-Autor den ganzen Tag schreiben, da ich mein Unterbewusstsein auch immer wieder auffüllen muss, indem ich unter die Menschen gehe, mit ihnen über ihr

Leben rede, reise, mir Sachen anschaue etc. und wie ein Schwamm alles aufsauge, das beim Schreiben dann in irgendeiner Form wieder auftauchen könnte. 100% Schreiben wäre nichts für mich, da würde

ich mich im Kreis drehen. Zudem würde ich nicht auf Knopfdruck kreativ sein wollen, um von dem leben zu müssen, denn Druck und Kreativität müssen sich zwar nicht widersprechen, doch

Kreativitätsdruck und Marktorientierung können auch zu Anpassung und Entfremdung beim Schreiben führen.

Ich schreibe aber auch sehr gerne im Urlaub, wenn ich unterwegs bin. Da ich im Urlaub nicht gerne jeden Tag die Koffer packe, sondern lieber an einem Ort bin, von dem ich die weitere Umgebung

erkundige, richte ich mich dann an meinem vorübergehenden Schreibort auch gemütlich ein. Am Abend sammle oder verarbeite ich dann oft, wenn ich nicht zu müde vom erlebten Tag bin, meine

Urlaubseindrücke.

Dann schreibe ich auch noch mit der Autorengruppe Ohrenhöhe in Form einer regelmässig stattfindenden Schreibwerkstatt, in der ich mit Sprache und Inhalten und Formen experimentiere.

Bis vor kurzem schrieb ich alles in Bücher, von denen es über die Jahre eine ganze Menge gibt, und dann in den PC, mittlerweile bin ich aber auf den Laptop umgestiegen und bringe dort meine

Eindrücke direkt unter. Somit habe ich weniger Arbeit mit der neuen Vorgehensweise, ich muss aber auch schauen, dass ich die Dateien gut und richtig abspeichere, damit nichts verlorengeht.

Die Auslöser zum Schreiben können unterschiedlich sein. Das kann eine reale Begegnung sein, die ich rückblickend verarbeite, das kann eine Art Beschreibung einer Landschaft sein, der ich mit

Protagonisten Leben einhauche, das können Schreibimpulse aufgrund bestimmter vorgegebener Techniken sein, das kann auch die Leere des Moments oder des weissen Papiers sein, die mich zwingen, tief

in mich zu gehen und fast meditativ in mir etwas zu suchen, das an die Oberfläche gebracht werden möchte. Im Zentrum meines Schreibinteresses steht dabei immer der Mensch mit seinen

Wünschen, Sehnsüchten, Glücksmomenten, aber auch seinen Abgründen und Widersprüchen. Wichtig ist einfach festzuhalten, dass es grundsätzlich immer etwas zu schreiben gibt, wenn ich

bereit zum Schreiben bin, und dass man sogenannte Schreibblockaden mit technischen Tricks wie z.B. dem automatischen Schreiben der Surrealisten auflösen kann. Natürlich hat man nicht immer die

grossen Stoffe im Kopf, im Herz oder in der Hand, aber man kann auch immer mit kleinen Begebenheiten beginnen, die im besten Fall sich während des Schreibens zu etwas ganz Grossem entwickeln

können. Das Schöne am Schreiben, speziell auch von Gedichten, ist ja, dass ich am Anfang des Schreibens nicht immer weiss, wo ich am Schluss landen werde, und dass ich mich mit dem

Schreiben selbst auch überraschen kann. Oder wie es Strawinski einmal formuliert hatte: «Die Inspiration kommt beim Arbeiten.»

Die Arbeit an Gedichten ist sehr unterschiedlich. Am schönsten ist es natürlich, wenn man ein Gedicht schreibt, das ein Wurf ist und an dem man nicht mehr gross etwas verändern

muss. Dann gibt es Gedichte, die sind zwar gut, aber eine Zeile oder ein Wort sitzen noch nicht, dann muss man arbeiten am Text nach dem Motto: «10% eines Gedichts sind Inspiration,

90% sind Transpiration.» Nun ist diese Prozentverteilung natürlich nicht bei jedem Text gleich. Einige werden schon praktisch fertig geboren, an anderen muss man noch etwas länger

feilen. Wenn das Feilen nur wenige Stellen betrifft, ist das gut, muss ich aber an allen Ecken und Enden feilen, wird der ganze Text am Schluss auch nicht besser werden. Dann lieber ein Reset

machen und die Idee des Textes einfach noch einmal neu schreiben, mit neuem Wind im Kopf. Man darf sich beim Korrigieren auch nicht zu sehr auf etwas einschiessen, was einem nicht gefällt.

Manchmal muss man Gedichte einfach weglegen und sie zu einem späteren Zeitpunkt wieder hervornehmen. Dann schaut man sie mit anderen Augen an, reagiert anders und kann die undichte Stelle mit

einer unverhofften Inspiration neu anschauen und reparieren. Oder um es mit einem Zitat von Gottfried Benn zusammenzufassen: «Ein Gedicht entsteht überhaupt sehr selten, ein Gedicht

wird gemacht.»

Um zu wissen, ob ein Text besser oder schlechter ankommt oder funktioniert, habe ich in meinem Umfeld 3 Personen, denen ich meine Gedichte zukommen lasse. Diese bewerten dann, wenn sie Zeit

haben, meine Texte nach einem Punkteraster von 0-3. Wenn ein Gedicht einen höheren Zustimmungswert von einem oder allen meiner 3 Kritiker/-innen erreicht, geht es schneller in die

Veröffentlichung oder allenfalls noch einmal in die Überarbeitung eines Details, und sonst verschwindet es in der Versenkung, ist aber noch nicht definitiv gestorben. Es gibt aber auch Texte, von

denen ich auf Anhieb weiss, dass sie funktionieren und gut sein müssen. Aber der Satz von Gottfried Benn, dass ein Gedicht sehr selten einfach entsteht, sondern gemacht wird, hat zu einem

Grossteil schon seine Berechtigung, zumal ich ja nicht nur das wiedergeben will, was mir zugestossen ist, sondern ich etwas erschaffen möchte, was über das Zugestossene hinausgeht. Und

dazu braucht es nicht nur Fantasie, sondern auch ein bisschen Handwerk, um aus einem Klotz voller Wörter eine Wortskulptur herausschleifen zu können. Und bei Gedichten ist dieses Schleifen noch

wichtiger als bei der Prosa, weil man die einzelnen Wörter als Leser/-in auch viel genauer anschaut.

Damit habe ich die Überleitung zum schwierigeren Fragenkomplex über die «Liebesgedichte» gemacht. Zuerst einmal muss ich festhalten, dass es etwas vom Schwierigsten ist, nebst einem guten Dialog,

der nicht flach sein soll, ein gutes Liebesgedicht zu schreiben, das berührt und auch nicht eindimensional oder zu privat ist. Wenn ich dem Leser oder der Zuhörerin das Gefühl vermittle – und das

kann wegen der Sprache oder des Inhalts der Fall sein – dass das Liebesgedicht privat und nicht persönlich ist, was ein Unterschied darstellt, dann denke ich mir: Soll der oder die das doch

besser für sich behalten. Liebesgedichte, die den Anspruch auf Kunst erheben, müssen aus der Eingleisigkeit des Erlebten ausbrechen, das Erlebte verändern, verfremden, distanzieren,

ergänzen, anreichern, reduzieren, montieren usw. Da unsere Erinnerung sowieso vieles schnell wieder vergisst, gibt sie ja sowieso beim Schreiben das Erlebte nicht mehr genau wieder. Der Versuch

aber, das Erlebte genau 1:1 abbilden zu wollen, ist nicht mein Anspruch an Kunst, dann müsste ich einen Essay oder eine Reportage über die Liebe schreiben, das wäre dann aber eine andere

Verarbeitungsweise.

Wenn ich ein Liebesgedicht schreibe, kann das verschiedene Ursachen haben: Vielleicht möchte ich ein Gefühl, das ich in meinem Fall einer real existierenden Frau gegenüber empfinde, zum Ausdruck

bringen. Dabei möchte ich das bisher Erlebte nicht in erster Linie realistisch abbilden, sondern das Erlebte einbauen oder als Ausgangspunkt nehmen, um das, was in meiner Fantasie ist,

weiterzuentwickeln oder anzureichern, und zwar so, dass es für jemand Aussenstehenden auch nachvollziehbar ist oder sein könnte. Vielleicht möchte ich eine Sehnsucht, die ich einer Frau gegenüber

aus einer gewissen Distanz empfinde, in Worte fassen. Dabei zeige ich Verhaltensmöglichkeiten oder Zukunftsperspektiven auf, die über den Ist-Zustand der erlebten, momentanen Beziehungslage

hinausgehen.

Die Muse, die dann meine Fantasie beflügelt, kann meine jetzige Partnerin sein oder auch eine andere Frau, wie das bei vielen Autor/-innen der Fall ist oder bei vielen Maler/-innen der Fall war.

Wenn ich neu in einer Beziehung bin, bietet es sich an, ein euphorisches Liebesgedicht über meine Beziehung zu schreiben. Wenn ich in einer längeren Beziehung drin bin, bietet es sich an,

ab und zu ein Liebesgedicht über die eigene Partnerin zu schreiben, vorausgesetzt die Beziehung ist noch einigermassen intakt. Wenn ich in einer Beziehung drin bin, die unglücklich ist, schreibe

ich entweder keine Liebesgedichte mehr oder ich sehne mich nach einer neuen Liebesbeziehung. Falls dann gerade eine Frau mir in diesem Zustand per Zufall über den Weg läuft, in die ich

mich verliebe, schreibe ich vielleicht ein Liebesgedicht, dessen Inhalt nur in wenigen Teilen mit der betreffenden Person erlebt war, das aber das Gefühl aufzeigen könnte, wie es wäre, wenn es

eine gelebte Liebe daraus ergeben könnte. Was ich damit sagen möchte, ist, dass es legitim ist, mehr oder weniger Erlebtes in ein Liebesgedicht inhaltlich hineinzupacken, solange es nicht flach

und peinlich wird, und es ist auch legitim, dass jemand, der die Liebe im Moment nicht erlebt, sie in Form von Poesie wieder aufleben lässt. Schwierig kann es für einen Poeten wie mich erst dann

werden, wenn die eigene Lebenspartnerin misstrauisch und bei einem Liebesgedicht nachfragen würde, ob ich das Gedicht nun für sie geschrieben hätte oder nicht. Würde sie verstehen, dass

es in der Natur der Kunst liegt, dass auch Poeten durch ihre Gedichte Gefühle wieder erwecken wollen, die letztlich in ihnen selbst stecken und die durch ihre Kunst wieder zu ihnen

zurückfliessen, auch wenn ihre private Situation in Bezug auf die Liebe ganz anders aussehen kann. Wichtig ist einfach, die Musen, die kommen, für länger bleiben oder auch nach kurzer

Zeit wieder gehen, zumindest für das weitere Umfeld geheim zu halten, manchmal oft zum eigenen Schutz oder zum Schutz der betroffenen Musen.

Wenn ich mir die Pop- und Rockmusik anschaue, die ein Steckenpferd von mir sind, dann sehe ich einen krassen Überhang an Liebesliedern jeder Art, mit einem Anteil von geschätzten 98% im Vergleich

zu anderen Themen, Irrtum vorbehalten. Und diese Liebeslieder sind traditioneller als die Gedichte, die in der Regel heutzutage geschrieben werden, d.h. sie sind mit Reimen versehen. Meistens

werden diese Songs von Hitfabriken geschrieben, deren Texter/-innen genau wissen, welche Zutaten es textlich braucht, damit ein Song zumindest inhaltlich funktionieren könnte. Diejenigen, die

diese Songs schreiben, setzen die Texte sehr kalkuliert ein, feilen an ihnen, erfinden irgendwelche Liebessätze, die dann beim Publikum ankommen sollen. Diejenigen, die diese Texte singen, den

Inhalt also nicht einmal selbst erlebt haben, versuchen durch ihre Interpretationsgabe, so zu tun, als ob sie die Liebe so erlebt hätten, was in vielen Fällen nicht stimmt. Vieles ist Show, nur

weniges ist authentisch, und wenn es dann authentisch, aber nicht privat ist, berührt es uns in der Regel auch mehr. Wenn ich mit jemandem Mitleid habe, weil die Liebe unerfüllt bleibt, stimmt

etwas am Text nicht. Wenn ich an mir nachvollziehen kann, warum die Liebe in einem Text unerfüllt bleibt, dann stimmt der Text zu grossen Teilen.

Ich bringe ein Beispiel eines Liebesgedichts aus meiner Feder, das von vielen meiner Leser/-innen gemocht wird. Es heisst «Sprachverlust»:

Du sagtest nach kurzer Überlegung / I KNEW YOU WERE WAITING FOR ME / Und ich überzeugte den DJ / George Michael 3x in der Nacht aufzulegen // Deine weisse Bluse

leuchtete / Wie eine Schneelandschaft bei Vollmond / Und Deine strahlenden Augen / Machten aus mir einen Verliebten // Und als du Wondratschek zitiert hattest / Ging ich vor dir auf die Knie / Du

beugtest dich über mich / Und zogst mich an deine warmen Lippen // Ich vergass meinen einsilbigen Text / Und brauchte Stunden / Bis ich zwischen deinen Armen / Meine Sprache wieder gefunden hatte

//. Dieses Gedicht war eine Reaktion auf einen Abend in einer Disco mit einer Frau, in die ich mich nach ein paar wenigen Begegnungen ein wenig verliebt hatte. Was im Text 1:1 ist,

ist der Plot der Disco, die Tatsache, dass sie George Michael-Fan war, in der Disco der Song «Papa Was A Rolling Stone» lief, den sie super fand, aus

dem ich dann «I Knew You Were Waiting For Me» machte, im Original von George Michael und Aretha Franklin gesungen. Sie trug an jenem Abend eine weisse Bluse, die wirklich in der

Dunkelheit leuchtete, ebenso die Tatsache, dass sie wie ich Texte von Wolf Wondratschek mochte, was mich für sie total einnahm. Wondratschek hatte sie nicht

zitiert, zum DJ war ich auch nicht gegangen, damit er George Michael noch einmal auflegen würde, und der ganze Rest des Textes ab der Stelle, dass ich vor ihr auf die Knie ging, ist völlig frei

erfunden. Natürlich hätte ich den Rest des Gedichtes gerne selbst erlebt, doch es kam an jenem Abend nicht dazu, so musste ich mit dem Gedicht meiner verpassten Chance eines mögliches

Liebesgeständnisses nachhelfen, was zwar einerseits bedauerlich war, mir auf der anderen Seite aber nur durch das Schreiben des Textes auch ein gutes Gefühl gab.

In diesem Sinne ist es für mich unerheblich, ob in einem Liebesgedicht 10% oder 90% genau so erlebt waren. Aber ein Stück weit sollte der Inhalt erlebt sein. Wenn der Inhalt nachvollziehbar ist

oder möglich sein könnte und ein starkes Gefühl transportiert wird, dann ist die Aufgabe gut erledigt. Oder um es mit Paul Klees Worten zu sagen: «Die Kunst gibt nicht das Sichtbare wieder,

sondern macht sichtbar.» Ich würde den Satz etwas umformen in der Art: «Ein Liebesgedicht gibt nicht die erlebte Realität ganz wieder, sondern macht eine mögliche Realität

erlebbar.» Oder anders gesagt: Sobald ich einen Text zur Kunst erhebe, geht es nicht mehr in erster Linie um das, was ich 1:1 erlebt habe, sondern der Fokus geht auf den Leser oder

die Zuhörerin. Es geht dann darum, was der Leser oder die Zuhörerin auch schon als Gefühl erlebt hat und ob dieses Gefühl nachvollziehbar ist, auch wenn die Bilder nicht dieselben sein müssen.

Beim Gedichte schreiben geht es auch nicht darum, dass ich beispielsweise jedes Detail einer sexuellen Handlung beschreibe. Das finden vielleicht einige Männer in angetrunkenem Zustand an

Slam-Lesungen geil, Frauen finden das schon weniger lustig, weil sie tendenziell weniger betrunken sind und weil ihnen die Leerstellen, das Auslassen, die Fantasie, die Reduktion, die Romantik,

das Mysterium fehlen, wie es der Maler René Magritte einmal schön formuliert hatte. Kunst hat nichts mit Genauigkeit zu tun, denn das ist der Tod der Kunst.

Kunst hat mit Auslassung zu tun, mit Leerstellen, denn in diese Leerstellen kann sich der Leser oder die Zuhörerin mit ihrem Leben einbringen. Und in Bezug auf die sexuelle Liebe

geht es vielen Menschen nach meinem Dafürhalten ähnlich. Sie wollen nicht eine erlebte Liebe 1:1 beschrieben haben, das wollen sie lieber für sich erleben. Was passiert dann mit der

Poesie und der Liebe, wenn wir mit Worten alles ausbreiten, sodass für das eigene Erleben kein Platz mehr bleibt?

Dass die Poetry-Slams eher an Gehalt und Tiefe im Laufe der Jahre gewonnen haben, hat sicherlich auch damit zu tun, dass in der Anfangszeit der Poetry Slams vielfach dieses Marktschreierische,

Laszive und vordergründig Provokative im Vordergrund stand, das sich mit der Zeit beim Publikum etwas abnutzte und das Publikum mehr sprachliche Virtuosität und Authentizität in der

Themenbearbeitung wünschte. Da erstaunt es nicht, dass auch schlichte Texte, die nicht marktschreierisch oder auf lustig daherkommen, auch einmal bei Slams ganz weit vorne landen können.

Gottfried Benn hätte zu gewissen Slam-Texten, was den Inhalt betrifft, gesagt: «Man muss das Material kalt halten. Man muss etwas heiss empfinden, aber um es aufzuschreiben, braucht man einen

kühlen Kopf – und alle Hände.» Viele Slammer hatten zudem im Anfangsstadion das Problem, dass sie vom etablierten Literaturbetrieb und den auf Anspruch bedachten Germanisten, was

immer das auch heissen mag, nicht richtig ernst genommen wurden, sie ein Imageproblem hatten, zumal viele Autor/-innen zwar gute Performer/-innen waren, aber keine eigenständigen Publikationen,

und wenn dann doch, keine ernst zu nehmenden vorweisen konnten. Mittlerweile hat sich das Blatt gewendet, die Poetry Slammer sind in der Germanistik und zum Teil beim Mainstream angekommen, sie

schreiben Texte, die wirklich berühren, und man schreibt über sie auch deshalb, weil sie im ganzen deutschsprachigen Raum mehr Zuhörer/-innen generieren können als das bei gängigen

Literaturveranstaltungen der Fall ist.

05. Nahbellfrage

Bist Du bei der Produktion Deiner Poetryclips ähnlich streng und akribisch wie beim primären Dichten? Was ich auf YouTube von Dir gefunden habe, sind klassische Selfie-Poetryclips mit

humorvollem Biss, wie sie stilistisch vor 20 Jahren bereits beim Berliner Zebra Award in der Rubrik "local heroes" vertreten waren. Inwiefern willst Du 2009, also schon sehr spät gemessen an der

Entwicklung des aus Amerika importierten Formats, eine neue Gattung sogenannter "literarischer Poetryclips" begründet haben, wie es in Deinem Steckbrief zu lesen ist? Was soll Deine Clips von

anderen unterscheiden, auch von meinen eigenen zum Beispiel, die ich übrigens ebenfalls seit 2009 auf YouTube präsentiere? Was soll das inflationierte Wörtchen "literarisch" bedeuten? Und was

sind dann nicht-literarische Poetryclips?

05. Nahbellantwort

Leider muss ich zugeben, dass ich bei der Produktion der «literarischen Videoclips» nicht sehr streng mit mir war. «Literarische Videoclips» sollten zu jener «Gründungszeit»

laut meiner Auffassung Primärliteratur enthalten, die von den entsprechenden Autor/-innen, die den Text geschrieben haben, auch selbst in einer «künstlerischen Form» präsentiert werden. Meine

Clips habe ich alle während einer relativ kurzen Zeitspanne gefilmt, in der meine technischen Möglichkeiten und der dazu benötigte kreative Zeitaufwand begrenzt waren und ich, was vielleicht

spontimässig aussieht, zu Selfie-Clips griff, obwohl gewisse Clips - was aus heutiger Sicht unverständlich oder als nicht nachvollziehbar erscheint - mehrmals gedreht wurden. Was mich

aber antrieb, war die Tatsache, dass früher Gedichte von Autor/-innen entweder in Talkshows am Fernsehen oder von guten Sprecher/-innen rezitiert wurden, die dann als schöngeistige Kunstfilme für

den Literaturunterricht an der Sekundarstufe II gebraucht wurden. Ich wollte kurze Clips machen, in denen der Autor/die Autorin nicht hinter einem Tisch bei einem Glas Wasser sitzt und liest,

sondern in irgendeinem anderen Umfeld. Ich wollte für die Literatur etwas kreieren in die Richtung, in die die Musikbranche sich mit den Videoclips bereits seit den 80er-Jahren bewegte: Texte von

Originalautor/-innen sprechen zu lassen und deren Texte in Bilder umzusetzen. Leider war ich da nur kurz daran, das zu entwickeln, somit ist die Idee dann auch in den Kinderschuhen

steckengeblieben. Deshalb sind diese Filme heute für mich auch nicht mehr von Bedeutung. Sie sind mehr ein Zeitdokument gewisser Texte von mir und mir als Person als Dokumente mit einem wirklich

künstlerischen Anspruch.

Was noch witzig war bei der Produktion dieser Clips, die sicherlich nicht Weltklasse waren, war der Umstand, dass ich immer eine Sonnenbrille trug, damit man nicht sah, dass ich den Text nicht

auswendig vortrug, sondern ihn neben der Kamera ablas. Das wirkt aus heutiger wie auch aus damaliger Sicht etwas handgestrickt und harmlos, um nicht zu sagen dilettantisch, aber ich wollte meine

Texte einfach mit meinem Gesicht optisch transportieren, sodass es auch etwas in filmscher Form von mir geben würde. Da das Medium Film für mich aber generell sowieso zu wenig interessant ist,

verlor ich dann aber auch schnell das Interesse wieder daran, nicht zuletzt auch, weil ich wusste, dass ich nicht die Qualität hinbringen würde, die ich bei anderen Arbeiten normalerweise von mir

erwarte. Vielleicht sollte ich den Eintrag über die «literarischen Videoclips» noch einmal überdenken und ihn aus heutiger Sicht anders formulieren. Was ich aber noch interessant

finde, ist die Tatsache, dass Du offenbar zur selben Zeit ähnliche Filme gemacht hast, von denen ich nichts wusste. Das erinnert mich an die schöne Kurzgeschichte «Der Erfinder» von

Peter Bichsel aus seinem Buch «Kindergeschichten», in dem ein Mann den Fernseher erfand, dabei aber nicht wusste, dass der Fernseher bereits erfunden worden war.

06. Nahbellfrage

Aber Selfie-Poetryclips mit Primärtexten wurden ja bereits vor 30 Jahren in Amerika von Bob Holman produziert und dann von der deutschen Slamszene, wie gesagt, bereits vor 20 Jahren

adaptiert, also zu jener Zeit, als Du auch die Berührungspunkte mit Berlinern wie Bas Böttchers hattest. Als ich Dich auf YouTube mit Sonnenbrille rezitieren sah, musste ich sogar an Wolf

Hogekamps damalige Selfie-Clips denken, der seine schnellen, kurzen Clips ebenfalls mit Sonnenbrille drehte und ihr Euch sogar stilistisch und witzigerweise auch vom Gesicht her ähnelt. Und ich

selbst war mit mehreren Poetryclips auch 2002 beim 1. Zebra Award beteiligt, wo natürlich auch die von Dir kritisierten akademischen (manchmal zu sterilen, glatten und perfekten und dadurch

langweiligen) "Kunstfilme" gezeigt wurden, weshalb die Rubrik "local heroes" mit den bewusst trashig gemachten Poetryclips eine Sonderstellung einnahm, habe aber erst 2009 angefangen, spontan

beim Spazierengehen mit Handy zu drehen. Erfunden habe ich damit gar nichts, sondern es gab einfach den Tag, an dem ich plötzlich am Ufer der Spree stand und die Lust verspürte, zum Plätschern

eines Ruderbootes zu rezitieren. Meine vorherigen Handys waren schlichtweg zum Filmen zu schlecht, hatten zu wenig Speicherkapazität und verpixelten alles zu sehr. Also, was ich sagen will: ich

kann es nicht nachvollziehen, worin Du den Unterschied zu den bereits viele Jahre vorher existierenden Selfie-Primärliteratur-Poetryclips siehst. Was ich allerdings verstehe, ist Deine Motivation

dazu - und ich bedaure, daß Du da nicht viel mehr produziert hast; denn diese kurzen Gedichte mit Deiner süffisanten Stimme sind großartig performt, ein unterhaltsamer Mix aus natürlicher Mimik,

nüchterner Stimme und nachdenklichem Content. Wenn ich einen Wunsch frei hätte, würde ich Dich bitten, Dein gesamtes Werk konsequent in Poetryclips zu verwandeln! Apropos: hast Du bereits ein

Liebesgedicht verfilmt??? Wie sähe das bei Dir aus, ohne kitschig zu werden und trotzdem die tiefen Gefühle zu transportieren?

06. Nahbellantwort

Ich werde über Deinen Vorschlag, mein Gesamtwerk, das aus über mehr als 1000 fertigen und noch mehr unvollendeten Texten besteht, zu verfilmen, nachdenken. Allerdings müsste ich dann mit

Topmaterial und einer Begleitperson an den Start gehen und gerade eine Serie von Filmen produzieren, weil so Einzelübungen, die viel Zeit auffressen, bringen Dich nicht vom Fleck. Aber wie

gesagt, wenn ich wählen müsste, 10 Primärtexte zu schreiben oder in derselben Zeit einen Poetryclip zu produzieren, würde ich mich im Moment für die 10 Primärtexte entscheiden.

Das könnte sich aber mit der Pensionierung in meinem Brotberuf in 6 Jahren ändern, wenn ich mehr Zeit für die Literatur zur Verfügung haben werde. Bis dahin nehme ich Deine Anregung aber gerne

auf und versuche, vielleicht zumindest einmal einen rhetorisch guten Film mit technisch anspruchsvollen Effekts in hoher Pixelqualität, wie das heute mittlerweile möglich ist, zu produzieren. Und

wer weiss, vielleicht wird ja die Leidenschaft für solche Clips zurückkehren.

Ein richtiges Liebesgedicht habe ich bislang nicht verfilmt, vermutlich aus dem Wissen heraus, dass gute Liebesgedichte noch viel anspruchsvoller zu verfilmen sind als gesellschaftsbezogene oder

alltägliche Themen. Vielleicht bilde ich mir das aber auch nur ein. Aber einen Versuch wäre es sicherlich wert. Ich könnte mir eine weibliche Person mit dem Rücken zur Kamera gut vorstellen, an

die ich meine Texte richten könnte. Dann wäre der Text, der in der Du-Form geschrieben wäre, nur mittelbar und indirekt ans Publikum gerichtet. Und der stimmliche Groove müsste schon sehr

schlicht sein, sage ich jetzt einmal. Ich könnte mir aber auch ein Liebesgedicht verfilmt in der Form vorstellen, dass ich mit einer weiblichen Person Face to Face stehen würde, seitlich zur

Kameraposition. Ich würde ihr den Text sehr nahe ins Gesicht sagen, das hätte den Vorteil, dass ich den Text auch nicht auswendig lernen müsste, sondern ihn von einer Seite ausserhalb des

Kamerabildes ablesen könnte. Ich könnte mir aber auch eine Drohnenaufnahme aus der Vogelperspektive vorstellen, auf der ich und mein weibliches Gegenüber sehr klein wären, und ich würde das

Liebesgedicht in der Du-Form aus weiter Entfernung mit guter Vertonqualität nachsprechen. Ideen gäbe es, aber die Schwierigkeit besteht darin, dass man Filme mit Anspruch nicht alleine machen

kann. Darunter leidet dann die Zeiteffizienz und die Spontaneität. Alles muss dann einigermassen geplant sein.

07. Nahbellfrage

Ich komme jetzt zu einer völlig anderen Frage und Du bist (neben der Förderpreisträgerin Meike

Wanner) vermutlich/hoffentlich der Letzte, den ich das fragen muss: hat sich Corona auf Deine Kreativität ausgewirkt? Gibt es von Dir Pandemie-Gedichte und wenn ja, bitte zitier eins! Hat

sich durch diese globale Gesundheitskrise irgendwas in Deinem literarischen Schaffen geändert? Leider muss man ja heute im fliegenden Wechsel von Corona zum Krieg auch schon fragen, inwiefern der

Ukraine-Russland-Konflikt in Deiner Poesie spürbar ist, dabei die restlichen Kriege und Katastrophen rund um den Globus ausklammernd. Oder hältst Du Dich trotz der massenmedialen Berieselung mit

Trendthemen zurück und verfolgst irgendeine rote Linie, die sich von Anfang an durch Dein Werk zieht?

07. Nahbellantwort

Ja, Corona hat sich auf meine Kreativität ausgewirkt, und zwar positiv. Dadurch, dass vieles nicht mehr stattfinden konnte, wie man das vor Corona gewohnt war, entschleunigte sich das Leben, vor

allem an den Wochenenden. Wo ich früher fast jedes Wochenende in Discos und Kultureinrichtungen abtanzte, war auf einmal gähnende Leere. Da ich aber ein Mensch bin, der, wenn eine Türe

vorübergehend zugeht, ohne abzulästern sofort auf Alternativen umschaltet, fiel mir die Corona-Zeit auch nicht sonderlich schwer. Ich intensivierte meine Wanderungen in der Natur, ich lotete die

Grenzregionen zwischen der Schweiz und Deutschland auf Schweizer Seite aus und intensivierte mein Schreiben, da ich mehr freie Zeit zur Verfügung hatte, die nicht von vorneherein verplant war.

Eine Zeitlang schrieb ich jeden Tag einen neuen Text. Ende 2020, Anfang 2021 brachte ich 2 Gedichtbände heraus, ich hatte Zeit gehabt, meine Texte zu bündeln und einen Verleger zu

finden. Und trotz der erhöhten Kreativität, was das Schreiben betraf, entschleunigte ich parallel dazu ein wenig mein Leben. Ich wollte gewisse Gewohnheiten, die mir in der Corona-Zeit

lieb geworden waren, in ein Post-Corona-Leben hinüberretten und nicht alles auf Anfang stellen. Allerdings legte ich auch wegen der mangelnden Bewegung ein wenig an Gewicht zu, das ich jetzt

wieder diszipliniert abarbeiten muss. Was die Kreativität im Schreiben betraf, war Corona natürlich auch ein Schreibthema, das ich in diversen Gedichten verarbeitete. Eines davon aus der Zeit um

April 2020 herum, in dem u.a. die schrecklichen Bilder und Nachrichten aus Bergamo verarbeitet wurden, ist das Gedicht «Frühlingserwachen»: Weisse Blüten / Draussen im Garten / Die Sonne lacht / Der Frühling erblüht // Menschen sterben /

Erliegen dem Virus / Einer Generation / Geht der Atem aus // Zu viele Leichen / Überfüllen die Hallen / Zu viele Särge / Warten auf das Feuer // Das Militär bildet / Lange Konvois / Der Feind

bleibt / Unsichtbar überall // Gestorben wird jetzt / Nicht als Zahl / Gestorben wird jetzt / Einsam und allein // Weisse Blüten / Draussen im Garten / Die Sonne lacht / Der Frühling erblüht

//. Was sich durch die Corona-Krise in meinem literarischen Schaffen verändert hat nebst der erhöhten Dringlichkeit zu schreiben, ist das Bewusstsein, dass die Vergänglichkeit, mit

der ich mich auch schon als Thema eigentlich schon immer beschäftige, mir selten so lange so nahegekommen ist, mal abgesehen vom Tod meines Vaters im Jahr 2018. Das macht etwas mit einem als

Mensch, aber auch als Autor, was genau aber, das ist noch schwierig zu sagen. Manche Erschütterungen eines historischen schrecklichen Phänomens zeigen sich manchmal erst viel später, manche

historische Abgründe ahnt man manchmal aber auch schon im Voraus. Ein weiteres Corona-Gedicht heisst «Geschlossene Grenzen»: Eine lange Umarmung / Auf einer kalten Bank / Nur wenige Worte / Unter Aufsicht / Am Zoll // Oder keine Umarmung / Hinter dem Doppelzaun / Nur wenige Worte / Und Hände / Ins

Leere greifend // Oder John Lennon / Und sein IMAGINE / Nur wenige Worte / THERE’S NO COUNTRIES / IT ISN’T HARD TO DO //. Der Ausgangpunkt zu diesem Text war ein für mich berührender

Fernsehbericht über ein Paar, das sich vor Corona ineinander verliebt hatte, in der ersten heissen Corona-Phase sich aber nur am Zoll auf einer Bank unter Aufsicht treffen und umarmen konnte,

weil sie in zwei verschiedenen Ländern jenseits der Grenze ihre Wohn- und Arbeitsorte hatten.

Globale Krisen schlagen sich in uns allen nieder, Corona ebenso wie der russische Krieg gegen die Ukraine. Was wir als Menschen erleben, denken und fühlen, macht sich leicht verzögert

auch in der Poesie bemerkbar. Dabei schreibe ich über diese Themen nicht, weil mir nichts anderes einfallen würde, sondern weil mir die Themen wie Corona und der Krieg gegen die Ukraine auch nahe

gehen und sich in mir über längere Zeit festsetzen. Die einen Themen im privaten Bereich erlebt man hautnah und werden textlich verarbeitet und andere Themen erlebt man nicht hautnah, aber sie

kommen einem auch aus einer Distanz sehr nahe, weil sie etwas beinhalten, zu dem man sich äussern muss. Das sind dann die sogenannten sozialkritischen oder gesellschaftskritischen Texte, wobei

man diese Begriffe manchmal etwas zu eng fasst, da im zwischenmenschlichen Bereich auch so viel schief laufen kann, sodass man sie genauso unter dem Begriff «Gesellschaftskritik» einordnen

könnte. Das Bedürfnis, über die Schrecken und die Gräueltaten des Krieges in der Ukraine etwas zu schreiben, auch wenn man nicht dabei ist, entspringt dem Bedürfnis, seiner eigenen

Ohnmacht und Wut gegenüber der himmelschreienden Ungerechtigkeit Luft zu verschaffen. Und da hat jeder Mensch andere Kanäle, um das zu tun. Es ist ein Glück, dass ich als Autor den Kanal des

Schreibens habe, wie andere den Kanal des Malens oder des expressiven Tanzens oder der Schauspielerei oder der Musik haben.

Natürlich bin ich mir bewusst, dass man mit dem Schreiben einen Krieg nicht stoppen und die Welt nicht aus den Angeln heben kann, aber ein Gedicht kann im

besten Fall Mut und Trost denen geben, die sich in einer ähnlichen Ohnmacht befinden. Und das Sprechen über den Inhalt eines Gedichtes bringt Menschen in den Austausch und mehr kann ein Autor von

seinen Texten auch nicht erwarten. Und auch wenn ein einzelnes Gedicht die Welt nicht im Grossen verändert, kann es trotzdem etwas im Kleinen auf lange Sicht auslösen wie beim

Schmetterlingseffekt, bei dem ein Schmetterling durch nicht-lineare Verkettungen mit einem Flügelschlag in Brasilien einen Tornado in Texas auslösen kann. Auch die Poesie kann mit

ihren Wörtern und Inhalten etwas Ähnliches auf lange Sicht bewirken. Gedichte werden, wenn sie irgendwie gut oder robust sind, ihren Weg durch die Zeit finden und die Menschen ein Stück weit

verändern, denn jeder noch so kleine Impuls wie beim Schmetterlingseffekt hat eine Auswirkung auf das gesamte Grosse.

Ich komme zurück zum russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Natürlich beschäftigt mich auch dieses Thema, wie könnte es auch nicht. Die Frage ist nun, ob es mir gerade recht kommt, damit ich

wieder etwas zum Schreiben habe oder nicht, da ja Schreiben immer auch von Gegensätzen lebt, die sich in bürgerlichen Vorstellungen von Kunst am Schluss in Harmonie auflösen oder wie in

modernen Literaturvorstellungen nicht aufheben und mit einer gewissen Disharmonie weiterbestehen. Natürlich gibt es Trendthemen, nur machen sie den Text, das Gedicht, deswegen noch nicht

gut. Dabei kommt es auf mehrere Punkte an. Zum einen muss ich das, was als Zeitgeist verarbeitet wird, auf eine allgemeingültige Ebene bringen und sich von geografischen und historischen

Begebenheiten inhaltlich lösen und den Plot des Krieges z.B. so allgemein beschreiben, dass er auch in hundert Jahren noch seine Gültigkeit hat. Auf der anderen Seite sollte ich den Krieg aber

auch so speziell und detailliert beschreiben, dass er unter die Haut geht. Bevor der Krieg gegen die Ukraine losging, schrieb ich das Gedicht «Sturmwarnung»: Der blaue Himmel ist Geschichte / Eine Erinnerung an bessere Tage // Wolken verdunkeln den Horizont /

Ein Schneesturm ist im Anzug // Wir müssen uns warm anziehen / Am Gashahn sitzen die anderen //. Der Auslöser zu diesem Gedicht war ein Blick in den sehr grauen, winterlichen

Nachmittagshimmel im Februar 2022, den ich mit meinen Gedanken um einen möglichen Kriegsausbruch in der Ukraine vermischte. Ein weiterer Text, der vor dem Ausbruch des Krieges in

der Ukraine entstanden ist, ist das philosophisch angehauchte Gedicht «Angespannt»: Die einen sagen / Der

Bogen des Schützen sei überspannt / Und die gleichen sagen / Der Pfeil sei zum Abschuss bereit // Würden Sie im letzten Moment / Das Ziel im Visier / Den Pfeil entspannen und sagen / Das alles

sei nur eine Übung gewesen // Oder würden Sie glauben / Wenn Sie das Ziel wären / Dass der Bogenschütze / Nur in den Himmel schiessen würde // Oder würden Sie nicht eher / Dem Pfeil in die Spitze

schauen / Und kurz vor der Entsicherung / Hinter einen Baum springen // Doch halt / Entspannen Sie sich / Der Bogenschütze ist auch im Visier / Ihre Freunde lassen Sie nicht im Stich

//. Wenn man es nicht wüsste, würde man hier nicht den möglichen Angriffskrieg auf die Ukraine vermuten, sondern etwas anderes. Was mir an diesem Text rückblickend gefällt, ist die

Tatsache, dass es mir in diesem Text unbewusst gelungen ist, ein vordergründig aktuelles Thema mit einem ganz anderen Bild zu besetzen. Ein Gedicht, das ich nach Ausbruch des Krieges geschrieben

hatte, heisst «Tag 39»: Ich stand unter der Dusche / Schloss die Augen / Eine Granate detonierte im Haus //

Ich stand nackt im 4. Stock / Mit freier Sicht auf die Umgebung / Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt // Ich öffnete die Augen / Genoss die wärmende Dusche / Und fühlte mich wie neugeboren //

Ich stieg aus der Badewanne / Trocknete mich ab / Und hörte Panzer in der Ferne // Ich zog mich an / Las die Nachrichten und dachte / Tag 39 im Kampf um die Freiheit //. Bei diesem

Gedicht war der Auslöser meine Morgendusche. Als ich unter der Brause stand und wie so oft die Augen schloss, hatte ich ein Bild im Kopf, wie eine Granate gerade in dem Moment durch mein

Badezimmer schoss. Gleichzeitig hatte ich das Bild der zerstörten Hochhäuser von Mariupol, in die man durch die Raketenbeschüsse hineinsehen konnte, vor meinen inneren Augen. Diese Mischung ergab

dann das Gedicht, das ich tatsächlich am 38. Tag nach Ausbruch des Krieges geschrieben habe.

Es gäbe noch weitere Texte zu diesem Thema, die ich an dieser Stelle nicht alle ausbreiten kann und will. Wichtig ist es mir anzufügen, dass es bei gesellschaftsbezogenen oder

sozialkritischen Texten auch auf die Optik des Autors/der Autorin ankommt. Ich habe mir in den letzten Jahren immer mehr die Optik der Opfer zum Thema gemacht, da das textliche Anrennen gegen die

Täter zwar manchmal in einer krassen Überhöhung oder Verdrehung oder Lächerlichmachung funktioniert und dem eigenen Ego selbst einen Punktsieg einbringt, dass man aber mit der zuweilen grausamen

und sich manchmal noch zuspitzenden Realität nicht auf Augenhöhe bleibt und mithalten kann. Oft sind solche Texte auch zu einfach gestrickt vom Impetus des Schreibenden her gesehen. So können die

Emotionen oft höher gehen, wenn ich aus der Sicht der Opfer oder denen, die keine Stimme haben, gewisse Sachen beschreibe. Oder wie es die grossartige Lyrikerin Hilde Domin einst an einer Lesung, der ich beiwohnen durfte, sinngemäss formulierte: Nach Auschwitz stellt man sich jeden Morgen die Frage, auf welcher Seite man stehen

möchte, auf der Seite der Täter oder der Opfer. Für sie war es nach Auschwitz klar, dass sie sich auf die Seite der Opfer stellen würde und dass das auch eine Grundhaltung ihres Schreibens sein

würde. Diese Aussage hat mich lange und immer wieder beschäftigt auch für mein eigenes Schreiben, vor allem auch, weil wir auch nie gefeit sind, ab und zu zu Tätern oder Täterinnen auch in ganz

alltäglichen, fast unbedeutenden, zwischenmenschlichen Beziehungsmustern zu werden. Manchmal will ich als Autor die Dinge aber auch nicht zu sehr auf eine Seite schieben, weil das schnell als

moralisch zu einfach abgehandelt werden könnte, sondern den gegensätzlichen Akteuren auch in Gedichten eine gute und eine schlechte Seite einräumen und sie in ihrer Widersprüchlichkeit aufzeigen

und sie gleich wie am Anfang oder verwandelt zurücklassen.

Thematisch gibt es für mich keine roten Linien oder Tabuzonen. Die Frage ist vielmehr, ob ich nicht in der Sprache oder in der Optik gegenüber dem zu beschreibenden Thema gewisse rote Linien

sehe. Es gibt bei jedem Autor/jeder Autorin eine Grundsprache, in der er/sie sich bewegt und die das Zuhause seines/ihres Schreibens bildet. Da gibt es Lieblingswörter und Wörter, die man

nicht so gerne in den Mund nimmt. Und das hat auch für das Schreiben eine gewisse Prägung. Auf der anderen Seite gibt mir die Poesie auch die Möglichkeit, in verschiedene Rollen zu schlüpfen,

sowohl von der Figur als auch von der Sprache her, was es mir relativ macht, das lyrische Ich von meinem persönlichen Ich abzukoppeln. Ein literarisch geschultes Publikum kann diesen Unterschied

zwischen dem lyrischem Ich und der Person hinter dem Text auch gut voneinander trennen. Eine rote Linie hätte ich vermutlich dann überschritten, wenn man mir grundsätzlich über eine

längere Zeit eine menschenverachtende Art des Schreibens vorwerfen könnte, was immer das auch heissen mag.

08. Nahbellfrage

Wie siehst Du die Zukunft der Poesie bei der fortschreitenden Digitalisierung sämtlicher Lebensbereiche? Welche Rolle kann Lyrik in einer vollautomatisierten Alltagswelt spielen, in der jede

Frage von einem Programm beantwortet wird? Was für eine Bedeutung haben eBooks verglichen mit echten Gedichtbänden? Bist Du mit gedruckten Gedichten ein Dinosaurier, auf den die Gesellschaft

letztlich verzichten kann? Wie lässt sich Poesie im Digitalzeitalter verankern und den nachwachsenden Digital Natives als etwas Systemrelevantes vermitteln?

08. Nahbellantwort

Zuerst einmal muss man festhalten, dass die Lyrik im Buchhandel nur eine sehr marginale Rolle spielt. Auch bei Lesungen spielt die Lyrik eine sehr untergeordnete Rolle, was die eingeladenen

Autorinnen und Autoren und deren vorgelesene Texte betrifft. In kleineren bis mittelgrossen Buchhandlungen wird Poesie praktisch nicht verkauft, allenfalls verkaufen sich zum Geburtstag ein paar

Klassiker oder Anthologien zu übergeordneten Themen, aber auch nur sehr spärlich. Ab und zu liegt ein Gedichtband eines Lokalmatadors in der Buchhandlung herum und verstaubt dort im schlechtesten

Fall zunehmend. In grösseren Buchhandlungen finden sich etwas mehr Gedichtbände, die aber meistens in einer kleinen, unbedeutenden Ecke zusammengepfercht sind. Mit etwas Glück gelingt es einer

Autorin oder einem Autor, bei einem grossen Verlag ein Buch veröffentlichen zu können, das mit viel Werbung sogar zu einem mittleren Bestseller wird. Doch im Vergleich zu einem Roman sind auch

solch rare Bestseller verkaufsmässig viel weniger ertragreicher als Romane. Ich habe auf jeden Fall noch kaum erlebt, dass ein Gedichtband in den Bestsellerlisten erschienen wäre.

Im Grossen und Ganzen fristet die Lyrik ein Schattendasein, die Ursachen sind mannigfaltig. Allerdings muss man aus historischer Sicht auch festhalten, dass die Lyrik noch nie und in keiner Zeit

mehrheitsfähig war, sondern einem speziellen Lesepublikum wichtig war. Da hat sich bis heute trotz der Demokratisierung der Bildung, der Verlage, des Publizierens oder der Digitalisierung nicht

viel geändert. Die Lyrik ist aber auch an Lesungen sehr untervertreten, die meisten Autor/-innen stellen lieber Prosa vor. An der Lyrik haftet seit eh und je

ein leicht elitäres Image, man verstehe Gedichte nicht und habe somit keinen Genuss beim Zuhören oder Lesen, so gängige Vorurteile. Das sagen aber nur die, die nicht lesen oder schon lange nicht

mehr an einer Lesung waren, in welcher Form auch immer. So haben sich in den letzten Jahren nämlich, um nicht zu sagen in den letzten Jahrzehnten, die starren Formen der Lyrik aufgeweicht,

sind sehr pluralistisch geworden, ebenso wie die Vermittlung und die Präsentation von Lyrik auf der Bühne. Diese Tendenz der Pluralisierung der Formen, der Inhalte und Präsentationen

wird anhalten. Die Frage ist nur, ob diese Pluralisierung innerhalb der gleichen Personenkreise bleiben wird, wie sie es schon immer gemacht hat. Und da vermute ich, dass das Interesse an Lyrik

etwa gleich tief bleiben wird.

Ich sehe allerdings auf gewissen Social Media-Kanälen, dass auch Gedichte gepostet werden, was ich auch mache, und dass diese Gedichte auch eine Leserschaft finden. Aber die Gedichte werden als

Fast Food konsumiert wie Fotos auch, und im Vergleich mit irgendwelchen Frauen oder Männern, die ein lapidares Selfie ins Netz stellen und dabei nicht einmal in die Nähe einer künstlerischen

Ästhetik kommen, sind dann die erreichten Aufrufe oder Likes für Gedichte auch wieder sehr marginal. Dabei gäbe es unabhängig von den spannenden Inhalten, die sich da manchmal hervortun, auch

wirklich Spannendes zu entdecken. Dafür müsste man verweilen können, doch die Zeit haben die meisten nicht. Zudem ist die Lyrik in den Sozialen Medien gratis, man zappt sich durch, alles ist sehr

beliebig.

Ich will die Zukunft der Lyrik aber auch nicht schwarzmalen, auch wenn die meisten Gedichtbände in Klein- oder Kleinstverlagen auf den Markt kommen und so schnell verschwinden, wie sie erschienen

sind. Durch die Digitalisierung besteht die Chance, die Lyrik nicht nur mit dem Schriftbild wiederzugeben, sondern sie auch zu illustrieren. Wenn das nicht kitschig daherkommt, ist das sicherlich

eine Möglichkeit, eine grössere Leserschaft zu finden, auch wenn sie klein bleiben wird.

Das Bedürfnis nach Poesie oder Gedichten oder Lyrik, je nachdem wie man diese Gattung benennen will, wird aber immer bleiben, es werden sich immer Leser/-innen und Leser finden, die solche Texte

lesen wollen. Und die Anzahl der Autor/-innen, die Lyrik schreiben, ist ja enorm hoch und eine unerschöpfliche Quelle, in keiner Gattung gibt es so viele Produzenten und so wenige

Rezipienten. Da ist es schon wichtig, als Autor/-in eine eigene Stimme zu finden. Das gelingt aber nur, wenn man immer am literarischen Stoff dranbleibt und unerbittlich seinen Weg geht.

Die Rolle, die die Lyrik in einer vollautomatisierten Welt spielen kann, ist gerade der Ausgleich oder das Ausbrechen aus dieser vollautomatisierten Welt, indem sie kurze Gedankenimpulse für den

Alltag geben kann, indem sie Mitgefühl transportiert für solche, die keines erhalten, indem sie einen kurz innehalten lässt, bevor man vom Strudel des Alltags wieder mitgerissen wird.